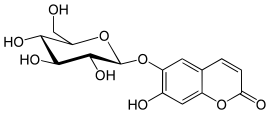

エスクリン

| エスクリン | |

|---|---|

| |

7-hydroxy-6-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy- 6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxy}-2-chromenone | |

別称 Esculetin 6-β-D-glucoside | |

| 識別情報 | |

| CAS登録番号 | 531-75-9  |

| PubChem | 5281417 |

| ChemSpider | 4444765  |

| UNII | 1Y1L18LQAF  |

| ChEMBL | CHEMBL482581  |

| |

| |

| 特性 | |

| 化学式 | C15H16O9 |

| モル質量 | 340.282 g/mol |

| 精密質量 | 340.079432 |

| 特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 | |

エスクリン(Aesculin)は、セイヨウトチノキ[1]、カリフォルニアバックアイ[2]やセイヨウオニシバリに含まれるクマリンのグルコシドである。たんぽぽコーヒーにも含まれる。

医学利用

エスクリンは、細菌、特に腸球菌やリステリアの種を同定するために、微生物学の研究で用いられる。実際、レンサ球菌のグループDの全ての株は、エスクリンを40%胆汁中で加水分解する。

加水分解試験

エスクリンは、クエン酸第二鉄と胆汁とともに寒天培地に取り込まれ、胆汁エスクリン寒天培地が作られる[3]。エスクリンが加水分解されるとエスクレチン(6,7-ジヒドロキシクマリン)とグルコースが生成される。エスクレチンは、クエン酸第二鉄と濃茶色または黒色の錯体を形成するため、加水分解を確認することが可能である。

胆汁エスクリン寒天培地に菌を接種し、37℃で24時間培養し、濃茶色や黒色のハロが表れれば、試験が陽性であったということになる。腸球菌、アエロコッカス属、リューコノストック属では陽性の反応が出る。エスクリンは、長波長の紫外線(360nm)下で蛍光を発するが、エスクリンが加水分解されると、この蛍光も消失する。

腸球菌は、接種後4時間程度で陽性を示すこともある。

脚注

出典

- Plant poisons: Aesculin

- National Standard Methods MSOP 48 (Bile aesculin agar) and BSOPTP 2 (Aesculin hydrolysis test (UK)).

- C. Michael Hogan (2008) California Buckeye: Aesculus californica, GlobalTwitcher.com, N. Stromberg ed.